幼児の絵に対する考え方について、大まかに分けると2つの考え方があるのかな?と思います。

ひとつは「のびのび派」で、もうひとつは「教える派」と勝手に名付けてみました。

ここでは、3歳5ヶ月と3歳8ヶ月のときに子どもが描いた絵を紹介しながら、それぞれの考え方について書こうと思います。

「のびのび派」

「のびのび派」は、大人が描き方を教えるのではなく、子どもが発達段階に応じて、自由に絵を描けばよい、という考え方です。

うちの子が描いた「のびのび派」の見本になりそうな絵は、「家にある照明を全部描いた絵」(3歳8ヶ月)です。

幼児らしい独特の視点で描かれた絵で、親も思わずほっこりとしてしまいます。

私が「のびのび派」を意識するようになったのは、鳥居昭美『新装版 子どもの絵の見方、育て方』(大月書店)を読んだことがきっかけでした。この本を図書館で借りて読んだのは数年前のことなので、もしかすると上記の説明と書籍の内容が若干異なる部分があるかもしれません。幼児の絵を見る視点を学ぶうえで、とても参考になった一冊です。

「教える派」

「教える派」は、子どもに絵の描き方を教えて、どんどん上手に描けるようにしようという考え方です。

たとえば、子どもが家の絵を描こうとしたときに、大人が「屋根は三角で、その下に四角を描いて、窓とドアも忘れずに描くんだよ」と教える、というイメージです。

本屋さんでも、子どもに絵の描き方を教えることを目的とした書籍を目にします。

うちの子どもは私が描いた絵を模写することが好きで、そのなかで描き方を覚えるようになりました。

次の絵は、私の絵を見ながら描いた「かたつむり」(3歳5ヶ月)です。

また、園でも先生や他の園児の絵などから、絵の型を覚えてくることがあるように感じます。

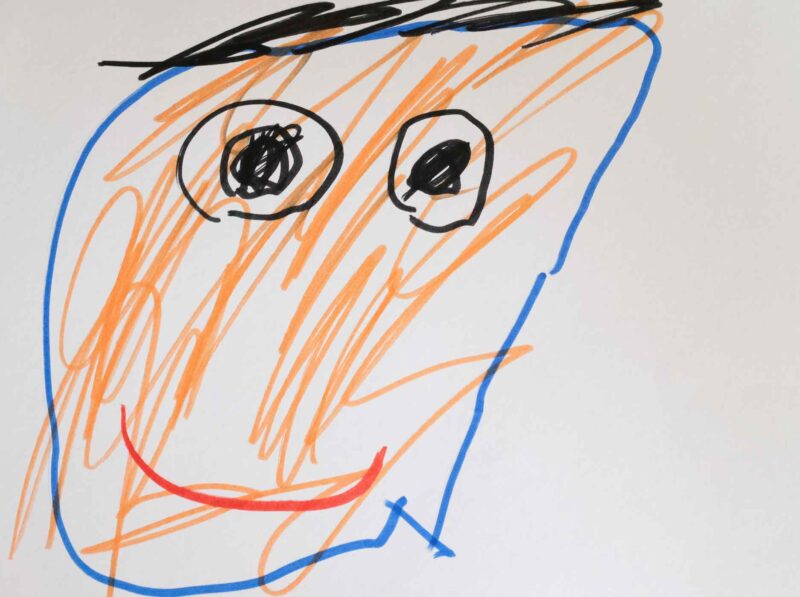

たとえば、太陽の描き方や人の顔の絵の特徴的な表現に、そうした影響が現れているように感じます。

次の絵は、子どもが描いた「パパ」(3歳8ヶ月)です。

我が家は「描き方教える派」?

最初、我が家は「のびのび派」に憧れていましたが、最近は「教える派」になっているなと感じています。

その理由については次回の記事で書こうと思います。

.png)