前回、子どもの絵と関わり方について、まだ手探りではありますが、私の描いた絵を模写させていると書きました。

今回は、3歳8ヶ月、3歳9ヶ月のときに子どもが描いた絵を紹介しつつ、絵の話を聞くことなど書こうと思います。

絵の話を聞く

3歳のいつ頃からか、ぐちゃぐちゃと描くことが減り、テーマを持って描くことが増えてきました。

子どもが描いた絵について、積極的に子どもに話を聞くようにしています。

その姿勢の重要性を知ったきっかけは、鳥居昭美「子どもの絵の見方、育て方」を読んだことでした。

この絵を描いた子供に、「これは電車? 新幹線かな?」と話しかけると、こんなふうに教えてくれました。

・黄色の電車で、パパが乗っていて、パパは仕事から家に帰るところ。

・時間は夕方5時で、赤い部分は夕焼け、薄だいだいは道路。

・しましま模様の黄色い棒は踏切で、閉じているときと開いているときの両方を描いた。

さらに、「もう夜だから暗くなるよ」と青色の空に黒色を塗り、黄色で月を描き加えました。

こうした絵を見ても、私は「踏切が開いているのと閉めているの両方あるのはおかしいよ」といった指摘はしません。「夕焼けの電車、かっこいいね」「塗りつぶすのが前より上手になったね」などと伝え、子ども部屋に飾ることを提案しました。

この絵は「サクラクレパス 洗たくでおとせるふとふとマーカー」(6色セット)で描かれています。色数の制約があるなかで、好きな黄色で電車を描いて、赤は夕焼けで、灰色がないから薄だいだいで道路を描こう…と考えながら描いたのだと思います。

絵を描くのは楽しい

子どもと一緒に描いていて思うのは、絵を描くのはとても楽しく、子どもが描いた絵もまた面白いということです。描き終わったときの子どもの満足げな顔を見るのもうれしいです。

絵の上手さを求めるあまり、絵を描くことの楽しさを忘れてしまうのは避けたいと思います。

「ポポンデッダに行ったおさるのジョージ」 (3歳9ヶ月)

絵具を混ぜながら遊んでいたときに、「もう厚紙がなくなるから、そろそろ電車とかうさぎとか形のあるもの描いたらどう?」と声をかけたところ、子どもが「じゃあ、ジョージ描く!」と描いた絵です。

「虹色」に塗るのがそのときのブームで、絵具で背景をカラフルに塗っていました。筆に絵具をつけることがまだ難しいので、親が手伝いました。このときも「ポポンデッタのお店が虹色なのはおかしい」とは指摘せず、子どもが満足するよう見守りました。

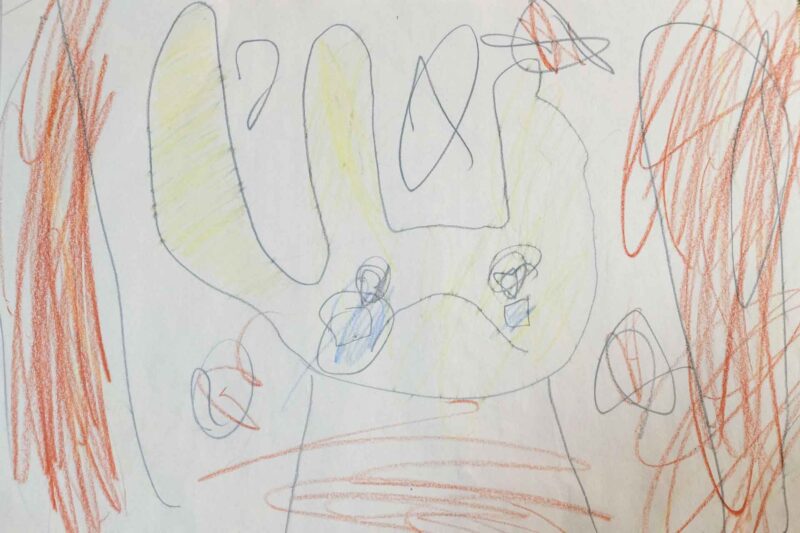

「豆を投げられて、泣いている鬼」(3歳9ヶ月)

好きな黄色で描かれた鬼は、怖がりのうちの子でも大丈夫そうなほど弱そうです。角は3本もあり、どこか愛らしい姿です。

3歳半頃から、おばけ、魔女、鬼など、空想上の生き物に心惹かれるようになり、「鬼はどこに住んでいるの?」などと話すようになりました。園や家庭で聞く話や絵本などから自分で解釈して、このようなアウトプットにつながるのだなと感じた一枚でした。

のびのび派に憧れたけれど

最初の頃は「のびのび派」に憧れましたが、だんたんと「教える派」になっていったという我が家の話でした。

子どもの絵に対する向き合い方はずっと悩んでいて、でも、最近の子どもの様子を見ると、今のバランスが我が家にはちょうどよいのかなと感じています。

子どもの「もっと描くのが上手になりたい」という向上心を応援しつつ、絵を描く楽しさを大切にする。そんな親子の時間を、これからも楽しんでいきたいと思います。

.png)