ボールゲーム・カードゲームで負けると泣く3歳9ヶ月の子どもと、どうやって遊ぶか模索中です。

今回は、どんなふうに遊んでいるか紹介しようと思います。

2歳の頃のボードゲームの様子

アミーゴ社の「虹色のヘビ」を、子どもが2歳の頃からカードの枚数を少なくして遊んでいました。

この頃は、負けても泣くことはありませんでした。

3歳半ごろから負けず嫌いに

3歳半を過ぎた頃から、子どもが負けず嫌いになり、自分が負けたり、虹色のカードを親が取ったりすると、泣いてしまうようになりました。

小さい子ども向けのラベンスバーガ―の「テンポかたつむり」などでも、負けると泣いてしまいます。この負けん気が頑張る力につながればと期待していますが、親としてはもう少し穏やかにゲームを楽しみたいところです。

そこで、今試しているのは、「子どもにカルタの読み手になってもらう」「カルタで手加減をする」「一人で遊べるゲーム」です。

子どもにカルタの読み手になってもらう

子どもにカルタの読み手をやらせています。子どもが読み上げ、夫と私が競います。

読み札にも絵があるものなら、平仮名が読めない子どもでも読み手になれます。

うちでは、キャンドゥで購入したamifaの「まちなかマークカルタ」と、ラベンスバーガ―の「キンダーメモリー」を使っています。

くもんのカードなども試しましたが、読み札がないと子どもの視線で次に何を読むかがバレバレなので、読み札があるほうが遊びやすいです。

まちなかマークカルタ

「まちなかマークカルタ」は、ピクトグラムと標識の2タイプあり、それぞれ13枚の取り札と読み札があります。価格は各100円(税抜)。

標識を覚えるカードとしても優秀で、「AED」や「マタニティマーク」など現代の生活に即したマークが含まれています。枚数も多すぎず少なすぎず、初心者にはちょうどいい枚数です。

子どもは標識をまだ完璧に覚えておらず、「道路工事中」の標識を「落とし穴!」と読み上げて、夫が間違えて「広域避難場所」の札を取ったりすることもありますが、それもまた楽しいです。

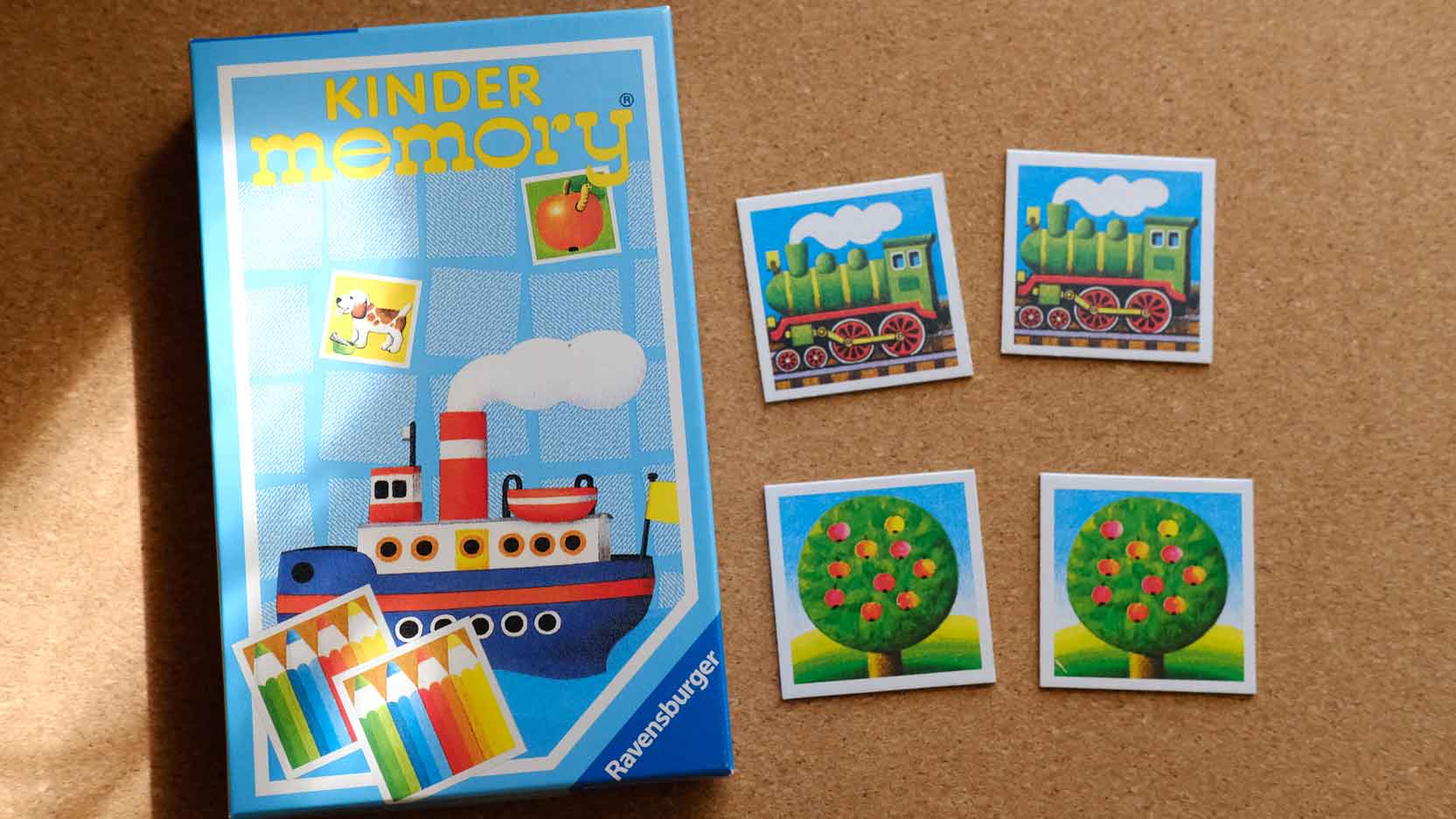

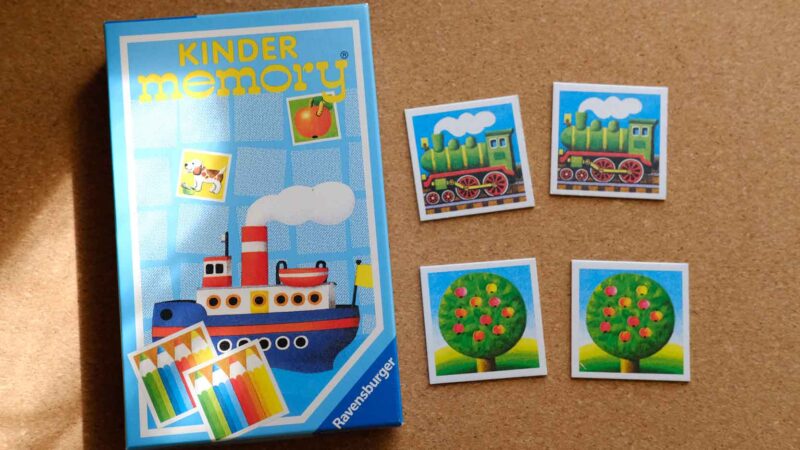

キンダーメモリー

「キンダーメモリー」は、同じ絵柄のカードが2枚ずつあるので、カルタとして遊ぶことができます。

子どもは「甘くておいしいリンゴの木!」「煙もくもく蒸気機関車!」などとと工夫して、カルタの読み手を楽しんでいます。

「キンダーメモリー」は神経衰弱だけでなく、いろいろな使い方ができるカードです。1歳の頃は、名称を読み上げて子どもに取らせたり、表向きのまま同じカードを探させたりしていました。

絵柄もレトロでかわいく、お気に入りです。

つづきます

長くなったので、つづきます。

.png)